新紙幣令和6年(2024年)発行!人物とデザインとサイズは?

新紙幣が令和6年(2024年)に発行される事になりました。そこで表の顔になる渋沢栄一&津田梅子&北里柴三郎について調査してみました。 また新500円硬貨が令和3年(2021年)に発行される事も発表されました。

新紙幣のイメージ

- 政府は、1万円などの紙幣を20年ぶりに刷新する方針を固め、麻生財務相が2019年4月9日午前会見で発表した。

- 紙幣は偽造防止などのため、およそ20年周期で紙幣を新しいデザインに変える改刷を行っている。

- 新しい1万円札に「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一。

- 5000円札には、「女子教育の先駆者」と評され、津田塾大学創始者である津田梅子。

- 1000円札の肖像画には、「近代日本医学の父」と言われる北里柴三郎。

- 1万円札は、1984年に聖徳太子から福沢諭吉に、2004年には、5000円札が新渡戸稲造から樋口一葉、1000円札が夏目漱石から野口英世に変わっていた。

- また新500円硬貨が令和3年(2021年)に発行される事も発表されました。

[the_ad id=”1995″]

渋沢栄一とは?

生年月日:天保11年2月13日(1840年3月16日) 出生地:武蔵国榛沢郡血洗島村(現埼玉県深谷市血洗島) 没年:1931(昭和6)年11月11日、91歳

- 渋沢家は藍玉の製造販売と養蚕を兼営し米、麦、野菜の生産も手がける豪農だった。

- 家業の畑作、藍玉の製造・販売、養蚕を手伝う一方、幼い頃から父に学問 の手解きを受け、従兄弟の尾高惇忠から本格的に「論語」などを学びます。

- 「尊王攘夷」思想の影響を受けた栄一や従兄たちは、高崎城乗っ取りの計画を立てましたが中止し、京都へ向かいます。

- 郷里を離れた栄一は一橋慶喜に仕えることになり、一橋家の家政の改善などに実力を発揮し、次第に認められていきます。

- 栄一は27歳の時、15代将軍となった徳川慶喜の実弟・後の水戸藩主、徳川昭武に随行しパリの万国博覧会を見学するほか欧州諸国の実情を見聞し、先進諸国の社会の内情に広く通ずることができました。

- 明治維新となり欧州から帰国した栄一は、「商法会所」を静岡に設立、その後明治政府に招かれ大蔵省の一員として新しい国づくりに深く関わります。

- 1873(明治6)年に大蔵省を辞した後、栄一は一民間経済人として活動しました。そのスタートは「第一国立銀行」の総監役(後に頭取)でした。

- 栄一は第一国立銀行を拠点に、株式会社組織による企業の創設 ・育成に力を入れ、また、「道徳経済合一説」を説き続け、生涯に約500もの企業に関わったといわれています。

- 栄一は、約600の教育機関 ・社会公共事業の支援並びに民間外交に尽力し、多くの人々に惜しまれながら1931(昭和6)年11月11日、91歳の生涯を閉じました。

津田梅子とは?

|

つだ うめこ

津田 梅子 |

|

|---|---|

|

|

| 生誕 | 1864年12月31日 |

| 死没 | 1929年8月16日(64歳没) |

| 墓地 | 東京都小平市(津田塾大学構内) |

| 国籍 | |

| 出身校 | |

| 著名な実績 | 日本における近代女子教育の確立 |

| 親 | 津田仙(父) |

| 栄誉 | 勲六等宝冠章(1915年)勲五等瑞宝章(1928年) |

- 津田塾大学を創設した津田梅子です。

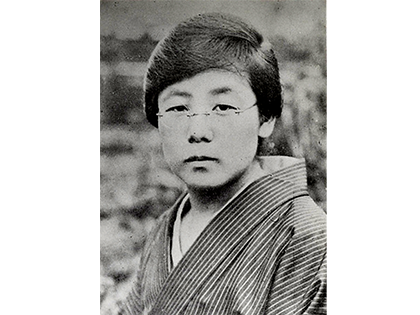

6歳のころ

渡米直後、7歳頃にワシントンで撮影 https://www.tsuda.ac.jp

- 1871年(明治4)12月、横浜を出港した欧米視察の「岩倉使節団」一行の中に幼い少女の姿がありました。

- それは、北海道開拓使が募集した日本最初の女子留学生5人のうち最年少の津田梅子、満6歳です。

- 一行を乗せたアメリカ丸は翌1872年(明治5)1月サンフランシスコ着、梅子がシカゴを経由してワシントン近郊のジョージタウンに住むランマン夫妻の家に預けられたのは、日本を発ってから70日後のことでした。

[the_ad id=”1995″]

受洗

キリスト教の洗礼を受けた直後の津田梅子(8~9歳頃) https://www.tsuda.ac.jp

- 1873年春、梅子はキリスト教の洗礼を受けたいとランマン夫妻に打ち明けました。

- 梅子の受洗は、同年7月13日フィラデルフィア近郊、ブリッジポートのオールド・スウィーズ・チャーチ(アッパーメリオン・キリスト教会)で行われました。

- ペリンチーフ司祭は当初、梅子に幼児洗礼を授けようと考えていましたが、彼女がたいへんしっかりしていたことから、成人の洗礼を授けたことが記録に残っています。

帰国

- 梅子はランマン夫妻のもとで現地の初等・中等教育を受け、アメリカの生活文化を吸収して成長しました。

- そして11年後の1882年(明治15)11月、帰国の途につきます。

- アメリカで少女時代を送った梅子にとって、帰国後の日本はカルチャーショックの連続でした。

再度のアメリカ留学

1889年(明治22)ブリンマー大学入学当時

引用URL

https://www.tsuda.ac.jp

- 帰国後、梅子は日本女性の置かれていた状況に驚き、その地位を高めなければという思いを募らせ、国費留学生として自分が得たものを日本女性と分かち合いたいと考えていましたが、機会はなかなかめぐってはきませんでした。

- しかし、伊藤博文の勧めで華族女学校の教授をするかたわら、自分自身の学校をつくる夢を持ち続け、ついに再度アメリカへ留学することを決意します。

ブリンマー大学

ブリンマー大学在学中(1889~1892年)24~25歳頃の 津田梅子

引用URL

https://www.tsuda.ac.jp

- ブリンマー大学で質の高い少人数教育を受けた経験が、その後の梅子の教育観へとつながってゆきます。

- また、在学中から、自分のあとに続く日本女性のための奨学金制度(「日本婦人米国奨学金」委員会)を設立しました。

開校準備

1899年3月、梅子が英国でフローレンス・ナイチンゲールより贈られた花束の押し花

引用URL

https://www.tsuda.ac.jp

- 帰国後は再び華族女学校他で教鞭をとるかたわら、デンバーで開催された万国婦人クラブ連合大会出席、ヘレン・ケラー訪問、ナイチンゲールとの会見など、多方面から多くの刺激を受けて、日本女性のための高等教育に力を尽くす決意を固めます。

[the_ad id=”1995″]

女子英学塾開校

女子英学塾開校当時の津田梅子

引用URL

- 1900年(明治33)、津田梅子はついに私立女子高等教育における先駆的機関のひとつである「女子英学塾」を創設します。

- 梅子は開校式で次のように語りました。真の教育には、教師の熱心、学生の研究心が大切であること、また、学生の個性に応じた指導のためには少人数教育が望ましいこと、さらに人間として女性としてall-roundでなければならないこと。

- この言葉は津田塾の教育精神として受け継がれ、津田梅子が蒔いた小さな種は大きな花を咲かせました。卒業生は今も多くの分野で着実に道を切り拓き、様々な変革を実践しています。

最初の校舎

引用URL

- 入学者10名は東京以外からも、横浜、広島、群馬、鹿児島など全国から上京しました。

開校時の協力者たち

(左より 津田梅子、アリス・ベーコン、瓜生繁子、大山捨松)

引用URL

- 大山捨松、瓜生繁子はもちろん塾創設への協力を惜しみませんでしたが、アメリカ留学の際に捨松のホストシスターだったアリス・ベーコンも開校式に先駆けて来日し、梅子とともに入学試験やクラス分けなどを担当しました。

[the_ad id=”1995″]

校舎移転

五番町へ

女子英学塾は麴町区一番町から元園町を経て五番町の英国大使館隣接の地に移転した。写真の校舎は関東大震災による火災で焼失した。

第一回卒業式記念写真

引用URL

- 1903年2月、五番町へと校舎を移し、4月2日第一回卒業式を行いました。

- 卒業生は本科2名、撰科6名、計8名でした。

関東大震災で被災

引用URL

- 1923年(大正12)9月1日深夜、地震後の火災のため五番町校舎は全焼した。

塾復興救済活動開始

アナ・C・ハーツホン

引用URL

- 梅子の教育理念の理解者であり、1902年の来日以来、塾で教鞭をとっていたアナ・C・ハーツホンは、震災直後の9月下旬に単身渡米し、精力的献身的に救済募金活動を展開した。

- その結果、1931年(昭和6)末までにアメリカの復興委員会による募金は利子を含め100万円を超える額となった。

[the_ad id=”1995″]

五番町仮校舎

引用URL

- アナ・C・ハーツホンが中心となった救援募金活動によりアメリカから輸入した大量の資材によって最初の仮校舎が完成したのは、1924(大正13)年1月だった。

- 授業再開見込みの通知は、関東大震災から2週間後には早くも塾生たちに送られていた。

逝去

晩年の肖像(1927年(昭和2)撮影)

引用URL

- 1929年(昭和4)8月16日、鎌倉の別荘にて病没しました。

- 絶筆は同日の日記に記された “Storm last night” 、享年64歳でした。

2代塾長 星野あい

引用URL

- 1906(明治39)年 女子英学塾卒業(第4回生)。

- 津田梅子が創設した日本婦人米国奨学金を受けブリンマー大学へ留学。

- その後英学塾の講師となる。

- 津田梅子から後を託され、1929(昭和4)年 女子英学塾塾長就任。1952(昭和27)年に辞任するまで塾の運営と発展に心血を注いだ。

[the_ad id=”1995″]

北里柴三郎とは?

引用URL

- 細菌学者。

- 熊本県の生れ。

- 熊本医学校を経て1883年東大卒。

- 1886年ドイツに留学,コッホに師事し,1889年破傷風菌の純粋培養に成功。

- さらにベーリングとともに血清療法を創始した。

- 1892年帰国し伝染病研究所を創立,1914年私立北里研究所を創設。

- 1917 年慶応大学医学部、1923 年日本医師会を創設し、幅広く教育・社会活動に従事。

- 慶大医学部長,日本医師会長などを歴任。

- 1924年男爵。

指導者として

引用URL

https://www.bdj.co.jp https://www.kitasato.ac.jp https://iss.ndl.go.jp

- コッホの下で、独自に考案した嫌気性菌培養装置を用いて破傷風菌の純培養を成功させた。

- 帰国後創立した伝染病研究所をはじめ、広く教育・社会活動に従事する中で、多くの優秀な研究者を輩出しました。

- 門下生のうち北里四天王といわれているのは、第二代医師会会長の北島多一、赤痢菌を発見した志賀潔、梅毒の特効薬サルヴァルサンを開発した秦佐八郎、寄生虫研究の宮島幹之助です。いずれも日本を代表する錚々たる細菌学者達です。

- 研究の指導は厳しくても多くの門下生に心から慕われていました。

- 北里柴三郎を指導したコッホは10 歳年長で、北里がドイツに留学したときには、すでに世界的に有名でした。非常に熱心に研究に打ち込む北里とコッホの研究信念が重なり、二人は研究を通じて本当の親子のような関係を築き、1908 年にコッホ夫妻が来日した約2 ヶ月間は常に付き添い、熱烈に歓迎しました。1910 年敬愛するコッホが逝去したとの知らせにひどく落胆した北里は、伝染病研究所の角にコッホの遺髪を神体とした祠を建て深い哀悼の意を表しました。

- 北里は仕事熱心である一方、子煩悩な一面も持ち合わせていたことはつとに有名でした。東京医学校卒業後すぐに結婚し、四男三女に恵まれました。海外出張の船旅中に家族へ送った手紙には、船旅は暇であること、兄弟喧嘩をせずに勉学に励めば、お土産を沢山持ち帰ると綴っています。この文面から、家では良きお父さんとして子供に接していた姿がうかがい知れます。

ノーベル賞

引用URL

- 生涯、「感染症予防」に尽力し続けた北里柴三郎。彼の業績には枚挙に遑がありませんが、実はノーベル賞創設時、第一回ノーベル生理学・医学賞の候補者に北里が含まれていたことは、意外と知られていません。

- その事実は1988 年3月28日付の読売新聞で明らかとなっています。記事によれば、賞が創設された1901年からノーベル賞選考会での議事録は厳重に保管されており、受賞から50 年以上経過後、財団が特別に認める研究者にのみ公開されることになっています。

- 第一回生理学・医学賞の候補は北里の他に、炭疽菌、結核菌、コレラ菌を発見したR. コッホ、化学療法の開拓者P. エールリッヒ(秦佐八郎は共同研究者)、白血球の食菌作用を提唱したI.メチニコフ、尋常性狼瘡への光線治療法のN. フィンセン、マラリア研究のR. ロス、ジフテリア血清療法のE. ベーリングら46名で、細菌学を中心とした偉大な研究者が名を連ねていました。

- ノーベル生理学・医学賞部門の選考委員会があるカロリンスカ研究所での二次選考の結果15 名に絞り込まれ、その中にも北里の名前は含まれていました。選考委員会は、最終的にR. ロスとN. フィンセンの2 名をアカデミーに推薦しましたが、アカデミーは両名とも時期尚早と判断しました。

- 驚くことにアカデミーは、二次選考15 名に漏れたベーリングを最終的に選出しました。ベーリングの受賞理由となったジフテリアの血清療法は、もともと北里が破傷風菌を使って開発した手法であり、対象論文も北里との共同執筆であったにもかかわらずベーリングの単独受賞となりました。ノーベル賞創設当時、ドイツ医学会が圧倒的な発言権を得ていたことや、共同受賞の概念がなかったことなどが推測されますが、ベーリングの受賞により北里の受賞の可能性は消えてしまったことになります。ノーベル賞は逃したものの、北里の業績が一世紀以上も前から国内のみならず海外の権威ある機関に認められていたことが明らかになり、日本人としては誇らしい限りです。

まとめです!

新紙幣が令和6年(2024年)に発行される事になりました。そこで表の顔になる渋沢栄一&津田梅子&北里柴三郎について調査して報告しました。 いずれも輝かしい業績を上げた新紙幣の顔に相応しい方々でした。 発行が楽しみですネ!

[the_ad id=”1995″]

18歳頃

18歳頃