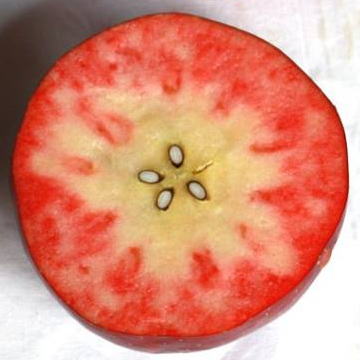

信州大学農学部がお披露目の果肉が世界で最も赤いリンゴ!

果肉が赤いリンゴは5年ほど前からありますが、この度信州大学農学部で芯まで赤いリンゴがお披露目されました。 なぜ赤いのか調べて解説します。

なぜ赤い?

引用URL

https://www.fnn.jp

- 赤い色素の「アントシアニン」を多く含む品種をかけ合わせて作ったリンゴです。

- 大ぶり、小ぶり2種類で、今回のリンゴはアントシアニンの含有量がリンゴ100グラム当たり最大26.3mgと、世界最高レベルだそうです。

アントシアニンとは?

引用URL

https://ja.wikipedia.org

- アントシアニン(anthocyanin)は、アントシアン( anthocyan、普通酸性溶液中で紅色,アルカリ性溶液中で青色) のうち、アントシアニジン( anthocyanidin)が糖や糖鎖と結びついた総称をいいます。ポリフェノールの一種でブルーベリーやぶどう、赤じそ、なす、さつまいもの皮などに含まれる青紫色の色素成分です。

[the_ad id=”1995″]

開発者は?

引用URL

http://old.inamai.com

信州大学農学部の果樹園芸学研究室の伴野潔教授です。6年前から開発を始めたそうです。

信州大学農学部 〒399-4598 長野県上伊那郡南箕輪村8304 信州大学農学部の伴野潔教授(63歳)=果樹園芸学=

- 伴野潔教授は、2018年10月11日、異なる2種類の赤果肉原因遺伝子を持つ「スーパー赤果肉リンゴ」を開発したと発表した。

- 果肉がほぼ真っ赤に染まったリンゴで、生食と加工用の両方に適している。

- 今後は品種登録の申請を予定している。

- 赤果肉リンゴは、伴野教授が開発した「ハニールージュ」と、中野市の農家が開発した「いろどり」を交配させたもの。

- ジャムやシードルなどの加工用に適した「IHR17」。

- 生食用に適した「IHR32」。

- アントシアニンが多く含まれ、既存の赤果肉のリンゴより更に赤みが多いという。

- 研究は2013年に開始し6年がかりで作った。

信州大学農学部とは?

- 1945年4月1日に開校した長野県立農林専門学校(農科・林科)が前身となります。

- 1949年5月31日に信州大学設置に伴い同校を吸収、同学農学部(農学科・林学科)として発足。

途中 略

- 2015年7月1日 伊那キャンパスに名称変更する。

- 2018年4月1日 大学院総合工学系研究科と大学院医学系研究科を組織改編し、大学院総合医理工学研究科を設置する。

信州大学農学部は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれた自然豊かな伊那キャンパスにあります。

- 学部:農学生命科学科1学科4コース(生命機能科学、動物資源生命科学、植物資源科学、森林・環境共生学)

- 大学院:総合理工学研究科(修士課程)、農学専攻4分野(先端生命科学、食品生命科学、生物資源科学、環境共生学)、生命医工学専攻(生命工学分野)及び総合工学系研究科(博士課程)

長野県内でも有数の美しい田園風景に囲まれた信州大学農学部のキャンパスは、暮らしやすい周辺環境に恵まれ、四季折々、充実したキャンパスライフが営まれているようです。

では他の大学での開発はない?

引用URL

http://news.livedoor.com

調べたところ商品として扱われているリンゴは、弘前大学が開発した「紅の夢(くれないのゆめ)」がありました。

- 当初、紅玉とスターキングデリシャスを交配したのに、黄色品種の樹の輸入品種の中に果肉が赤くなる樹が混じっていて、その樹の花粉が紅玉に付いて生まれたとのこと。偶然の産物らしいです。

弘前大学農学生命科学部附属藤崎農場は世界的なリンゴ品種「ふじ」が生まれたところです。

- 昭和56年より新たなリンゴ品種を作出するべく研究を続けました。

「紅の夢」の育成は、職員の削減により空き地になったスペースを埋めるために、 塩崎雄之輔弘前大学名誉教授が1994年に交配をスタートさせたというのがきっかけでした。

- 紅玉を母とすると父はどの種類かと各樹のDNAを検査しましたが、不明樹としか判明しなかったという事です。つまり種類が分からないという事になりました。まか不思議ですね。

信州大学が開発したリンゴに比べると赤みが少ないですネ。

まとめです!

赤い果肉のリンゴについて調べてみました。 開発は昔から行われていたようですが甘みが少なく渋いものが多かったようです。 信州大学が開発したリンゴは生食用と加工用の二種類あり、これから品種名がつくようです。今後が楽しみです。

[the_ad id=”1995″]